林家木久扇に聞く!【後編】

「1時間目は落語、2時間目はラーメン、3時間目は漫画」の欲張り人生論

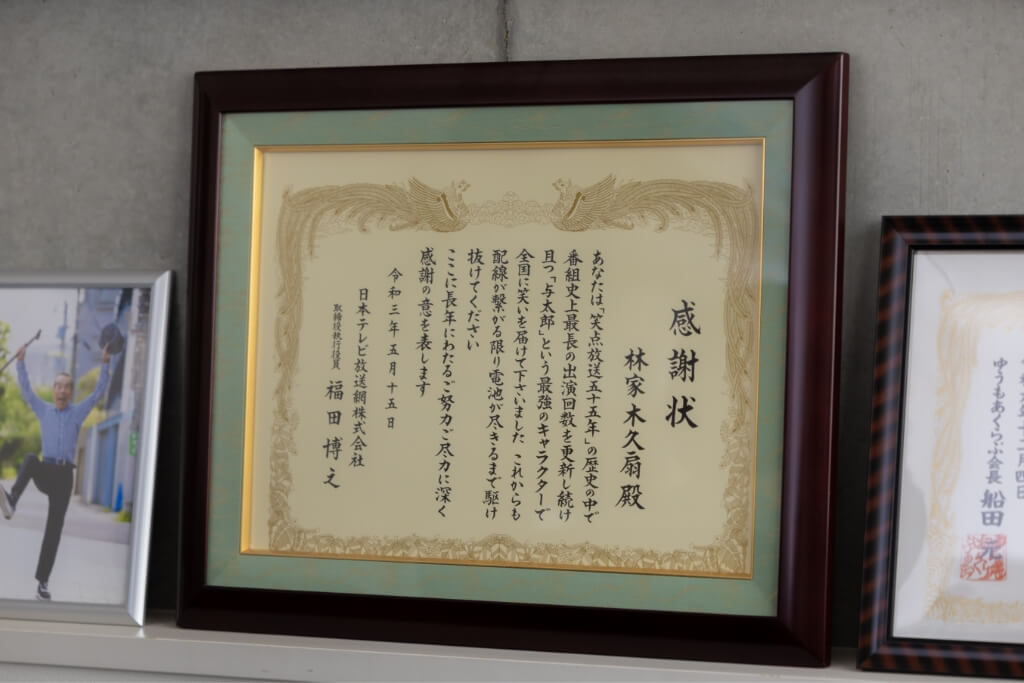

2024年3月をもって、『笑点』大喜利メンバーを卒業した林家木久扇さん。

そんな木久扇さんが卒業後、初の著作『木久扇の昭和芸能史』(草思社)を上梓した。昭和歌謡マニアの林家たけ平さんと、思い出の喜劇人、芸人、俳優たちについて語った傑作対談本だ。

後編のインタビューでは、55年間にわたって出演し続けた『笑点』の思い出、三代目桂三木助と八代目林家正蔵(林家彦六)というふたりの師匠について、語ってもらった。

前編記事はこちら→林家木久扇に聞く!【前編】 「清貧」ではなく、「入金」にこだわる異色の落語家の金銭哲学

- 林家木久扇(はやしや・きくおう)

1937(昭和12)年、東京日本橋生まれ。高校卒業後、「食品メーカーの社員」、「漫画家・清水崑の書生」を経て1960年、三代目桂三木助に入門。1961年に八代目林家正蔵(彦六)門下に移り、「林家木久蔵」となる。1969年、日本テレビ『笑点』の大喜利レギュラーメンバーになり、2024年に卒業するまで約55年間出演する。6月13日(金)には「米寿、芸能生活65周年 林家木久扇/落語家生活30周年 林家木久蔵 記念公演落語会」が渋谷区文化総合センター大和田で開催される(落語公演スケジュール)

『笑点』では最初のころ、

何を言ってもウケずに苦労しました

昭和44(1969)年、木久扇さんは日本テレビ『笑点』の大喜利コーナーのレギュラーメンバーになり、全国区に知られる売れっ子になります。ただ、意外なことに最初のころは何をしゃべってもウケずに苦労されたそうですね?

木久扇

『笑点』を作ったのは立川談志さんなんですけど、大喜利コーナーは落語の舞台である「長屋」に見立てているんですね。司会者が大家さんで、メンバーが店子。そのなかで桂歌丸さんは小言幸兵衛、三遊亭小圓遊さんはキザな若旦那、林家こん平さんは田舎から出てきた権助という具合に役割があてがわれていました。

「木久蔵は与太郎でいいだろう」という談志さんのひと言で、ぼくはおバカな与太郎の役を振られました。だけどおっしゃる通り、最初のころはそれをどう打ち出していいかわからなかったんです。プロデューサーに「もっとおもしろいこと言ってよ」と言われ続けて、降板の話も出ていたと後から聞きました。

そんな状態が半年か1年も続いたある日、同じ大喜利メンバーだった先々代の五代目三遊亭圓楽さんがこんな風にアドバイスしてくれたんです。「木久ちゃん、自分の好きなものをネタにしたらいいんじゃないか」と。

自分の好きなものって何だろう……と考えて、「そうだ、チャンバラだ」とひらめきました。ちょうどそのころ、テレビの時代劇で高橋英樹さんの『鞍馬天狗』が始まったこともあって、映画版のアラカン(嵐寛寿郎)先生の声色(モノマネ)で「杉作、ニホンの夜明けは近い!」とやってみたらウケたんです。

鞍馬天狗のほかには、『忠臣蔵』で長谷川一夫さんが演じた大石内蔵助の「おのおのがた」の声色もよくやりました。そういうのが定着して、ようやくぼくの与太郎キャラも受け入れてもらえるようになりました。

初高座の大失敗を救ってくれた

圓楽さんのひと言

木久扇さんにとって、圓楽さんは恩人ですね?

木久扇

ええ、本当にそう思います。そういえば圓楽さんは、ぼくが初高座で大失敗したときも励ましてくれました。

入門して間もないころ、新宿末廣亭で夜席の前座として働いていたときのことです。

タテ前座(古顔)の先輩が「昼席が延びちゃったから、誰か短いのをやってくれないか」と呼びかけたんです。すると、まわりの前座連が口々に「まだ高座にあがってないのは木久ちゃんだけだから、木久ちゃんがいいよ」って言うんです。面倒な役目を新人のぼくに押しつけたわけですね。

「短いのをやれ」と言われても困りました。ぼくがやれるのは「寿限無」だけで、どんなに急いでしゃべっても15分はかかる。そこで、破れかぶれで歌をうたいました。当時、アイドル的人気で大ヒットしていた森山加代子さんの『月影のナポリ』という曲です。

落語家がいきなり歌をうたい出したので、お客さんはポカーンとしちゃってね。笑い声も拍手も何もなく、気まずい空気になりました。

だけど、もっとひどかったのは、楽屋の空気です。「落語家が高座で座布団に座らず、立ち上がって歌をうたうとはとんでもない。オキテ破りだ!」という冷たい視線があちこちから飛んできて、針のムシロ状態。そんななか、ひとりだけおもしろがってくれたのが圓楽さんだったんです。当時は三遊亭全生って名前でした。

「あなた、歌うんだ。おもしろいねぇ。高座で歌をうたう人を初めてみましたよ」って言って、「ホッホッホッホ」と笑ってくれた。それでずいぶん気持ちが楽になりましたよ。

その後、圓楽さんには寄席で顔を合わすたび、「今日は何を歌うんだい?」とからかわれましたけど、ぼくのことをずっと気にかけてくれました。その8年後、『笑点』の大喜利コーナーのメンバーの仲間になったときに適確なアドバイスをしてくれたことは、この初高座の経験とつながっているんだとぼくは思っています。

※編集部注/キネヅカでは林家正蔵門下の木久扇さんの弟弟子にあたる三遊亭好楽さんの記事を掲載しています。そのなかで好楽さんは、木久扇さんと同様、自身のキャラを確立できずに『笑点』を降板され、その後、圓楽さんの尽力で復帰したエピソードを語られています。

飽きられたらそれでおしまい。

厳しかった『笑点』レギュラーの座

昭和53(1978)年、木久扇さんは自ら作詞した楽曲「いやんばか~ん」を発表して、レコード売上15万枚の大ヒットを記録しました。「歌う落語家」として初高座の雪辱を晴らすような出来事ですね?

木久扇

あの曲は『笑点』のサンフランシスコ特番の収録をしたとき、大好きだったジャズの名曲「セントルイス・ブルース」のメロディを下敷きにして作ったんです。

歌詞は、女の子の甘えるコトバ、イヤーン、バカーンという内容なんですけど、多くの人がそれをおもしろがってくれたのは、与太郎キャラのおかげだと思います。

『笑点』のレギュラーの座を維持していくのって、実はすごく大変なことなんです。テレビを観ている視聴者に飽きられたら、それでおしまいという厳しい世界。

その点、ぼくは与太郎キャラにずいぶん助けられました。しゃべってる途中で問題を忘れたり、言い間違いをしても、それがネタになって笑ってもらえるからね。これは、ほかのメンバーには許されない、与太郎キャラの特権です。

世間をアッと驚かせた

「親子ダブル襲名」の巧妙なカラクリ

自作の歌をヒットさせたり、ラーメン事業などのサイドビジネスを展開したり、落語家として型破りな活躍をしている木久扇さんですが、2010年の「親子ダブル襲名」も落語界で史上初のプロジェクトとして話題になりましたね?

木久扇

あれは正確に言えば、ぼくのアイデアではなくて、せがれが古典落語の稽古でお世話になっていた春風亭小朝師匠のアイデアなんです。

せがれは「林家きくお」という芸名で前座と二ツ目をつとめてきました。それが真打に昇進することになったので「これから先、どうなりたいの?」って聞いたんです。すると、「有名になりたい」という返事がかえってきました。

落語家として、まだこれからのせがれがどうすれば有名になれるのか? そのことを小朝師匠に相談したら、「親子ダブル襲名」という話が出てきたんです。

ありがたいことに、ぼくの名前は多くの人に知ってもらった。だから、それをゆずればせがれは有名になれるし、ぼくも新しい名前になって話題を提供できるんじゃないかというわけです。

落語の世界では、林家三平さんのように親の名前を息子が継ぐケースはたまにありますが、さらに本人が生きてるうちに名前をゆずるっていうのは前代未聞のことですからね。

落語家が新しい名前を襲名するとき、披露パーティを開いたり、名前入りの扇子や手拭いを作って配ったりするのに膨大なお金がかかり、出費がかさむといいますが、ふたりいっしょにやれば半分の経費でできることになりますね?

木久扇

おかげさまで「親子ダブル襲名」が話題になって、ほうぼうからお呼びがかかりまして、全国83カ所で披露興行を行うことができました。

おまけに笑福亭鶴瓶さんや当時の桂三枝(現・桂文枝)師匠など、たくさんの大物の方がゲストで出ていただいたおかげで、どこの会場も大入り満員でした。

落語会をやるとき、ぼくはかならず会場のロビーで「木久蔵ラーメン」を売ります。会場の出入り口を一ケ所に限定して、お客さんが出入りする通路に横一列の売り場で迎え打つんです。ぼくはこれを「T字戦法」と呼んでいます。日露戦争でロシア艦隊を撃破した、東郷平八郎ひきいる連合艦隊がとった戦法にちなんでいます。

100個くらい持っていっても、すぐに売り切れます。もっと持っていけばいいのにっていう人もいるけど、売り切れるというのが大事なんです。「即日完売」っていうありがたみが出ますから。

襲名披露では、ラーメンだけじゃなくて、どんぶりや割り箸セットなどのグッズも売ったから、出費がかさむどころか大変、儲かりました。

落語家が自身のオリジナルグッズを販売するのは木久扇さんが草分け的存在だと思いますが、本人が高座にあがる前にロビーに出てきてお客さんの前に顔を出すのも珍しいことでしょうね?

木久扇

おそらく落語家では、ぼくだけでしょう。でも、それには利点もあるんです。弟子たちといっしょにラーメンを売っているので「あれ、木久扇さんがいる」ってビックリするお客さんもいると思うんですが、そうやって一度顔を見ているから芸人が高座にあがったときに親しみを感じてくれるんですね。客席に温かみがあるのが木久扇一門の落語会の特徴です。

「落語家がそんなことをしたらありがたみが薄れる」、「みっともない」と言う人もいるのかもしれないけど、プラスになることがあれば何でもやってみようというのがぼくのやり方です。

襲名披露興行では、ぼくの新しい名前を『笑点』で募集しましたけど、我ながらいいアイデアだったなぁと思うほど、プラスに働きました。

3万通を超える応募があって、「林家馬鹿面(うまかめん)」とか、「林家木造2階建て」とか、おもしろい名前がたくさん集まりました。これを半年も引っ張ったおかげで、『笑点』の視聴率にもだいぶ貢献できたようです。

※編集部注/6月13日(金)には「米寿、芸能生活65周年 林家木久扇/落語家生活30周年 林家木久蔵 記念公演落語会」が渋谷区文化総合センター大和田で開催されます(落語の公演スケジュール)

ぼくに「卒業」を決断させた

おかみさんのひと言

2023年8月27日、木久扇さんは『24時間テレビ』の「チャリティー笑点大喜利」において、翌年の3月に大喜利メンバーを卒業することを発表しました。このときも半年以上の期間、卒業ネタで引っ張って大いに話題になりましたね?

木久扇

きっかけは、おかみさんのひと言でした。『笑点』の収録は土曜日にあるんですけど、翌日の日曜日に仕事が入ってないと夕方5時30分のオンエアーを自宅で観るんです。

そういう日は、きまって昨日の収録のことを思い出すんですが、その日は「いつも試験を受けてるみたいで、けっこう疲れるんだよね」と愚痴のようなものが出ました。

すると、隣でいっしょにテレビを観ていたおかみさんが「もうそろそろいいんじゃないの」って言ったんです。ビックリして「えっ?」って聞き返したら、こんなことを言われました。

「元気なうちにやめちゃったほうがいいんじゃない。そのほうがカッコいいよ。アンタ、江戸っ子でしょ?」って。

その言葉を聞いて、「確かにそうだな」と思ったんです。半世紀以上にわたる『笑点』の歴史のなかで、亡くなった大喜利メンバーはたくさんいます。ぼくは司会者だけでも5人も見送ってきて「おくりびと」なんて呼ばれたりしてね。

考えてみると、みんな最後は病気になって、疲れた様子でカメラの前に立っていました。元気なうちに卒業したメンバーはひとりもいません。ならば、ぼくが最初のひとりになるのもおもしろいと思ったんです。他の落語家がやらないようなことをいろいろやってきたぼくらしい決断だなと。

おかみさんのひと言は、実に適確な言葉だったわけですね?

木久扇

おかみさんは、ぼくの人生の節目でいつも大事な助言をしてくれました。

63歳のときに胃がんになったとき、大して体調も悪くないのにおかみさんが「大学病院に検査に行ってらっしゃい」としつこく言ってくれました。おかげで早期発見できて、40日間、胃の3分の2を切除する手術をした入院期間も、病院と収録先の往復をして『笑点』の収録を一日も休まずに過ごすことができました。

1時間目が落語、2時間目がラーメン、

3時間目が漫画、そして4時間目はリハビリ

さらに70代後半になったときには、喉頭がんが見つかり、再び入院することになりましたね?

木久扇

ぼくがコンコンと咳をしているのでおかみさんが病院検査を薦めてくれたんです。そしてこのときも胃がんのときと同じで、ステージ2の早期発見で命拾いしました。

抗がん剤ではなく、放射線での治療を選んだんだけど、途中で声が出なくなってショックを受けました。声は、落語家の命ですからね。その数年前、立川談志さんが同じ喉頭がんで亡くなったのが思い出されて、暗澹たる気持ちになりました。

このときはさすがに『笑点』の仕事は休まなくちゃならなかったけど、ある朝、おかみさんに「お父さん、いつまで寝てるの」って起こされたときに「そうだね」って答えることができた。「あら、声が出た!」ってふたりで手をとりあって喜びました。

2021年5月には、木久扇さんはご自宅で転倒されて、左大腿骨を骨折しましたね?

木久扇

がんのときと同様、このときも入院しました。驚いたのは、折れた骨を金属でつなげる手術をした次の日からリハビリが始まったことです。

ぼくの認識では、骨折した高齢者は骨が丈夫になるまでベットで安静にしているものと思っていましたが、最近は違うんですね。骨折した高齢者にとって、「安静」というのは「車椅子生活」、「寝たきり」につながるというので、できるだけ体を動かす必要があるそうで。

お医者さんの診断は「全治3カ月」でしたけど、1カ月で退院して、今もリハビリは続けています。1時間のうちに6つのポーズで体を動かすんですが、これが痛くてツラいんです。でも、自分の健康のためだと思って最優先で実行しています。

ぼくはこれまで、自分が落語家としていろんなことをやってきたことを学校の時間割りに例えて説明してきました。

1時間目は算数、2時間目は国語、3時間目は理科というのが学校の時間割りなら、ぼくの人生の時間割りは1時間目が落語、2時間目がラーメン、3時間目が漫画って分けて考えてきたんです。だけど、骨折したあとの80代後半は、4時間目に「リハビリ」を加えて頑張っていこうと思っています。

「すーっ」といなくなるような

去り際がぼくの理想ですね

先ほど、『笑点』の5人の司会者を見送ってきたお話をうかがいましたが、木久扇さんは「昭和の名人」と言われた三代目桂三木助と八代目林家正蔵(林家彦六)というふたりの師匠のお見送りも経験しています。そのときのエピソードもお聞かせいただけませんか?

木久扇

最初の師匠である桂三木助師匠は、ぼくが弟子入りしたとき、すでに胃がんを患っていて、昭和36(1961)年1月16日に58歳という惜しい年齢で亡くなりました。ぼくが師匠のおそばにいたのは半年くらいで、落語を教わるというより、兄弟子の木久八(後の入船亭扇橋)さんといっしょに師匠の介護係をしていたようなものでした。

師匠は亡くなる数日前、「私が死ぬところをお世話になった仲間に見せたい」と言い出して、自宅に師匠たちを呼び寄せたんです。八代目桂文楽師匠、五代目古今亭志ん生師匠、五代目柳家小さん師匠といったすごい面々が夜席の終わった9時半ごろに駆けつけてくれて、師匠の寝たきりの寝床を囲みました。

みなさんが静まりかえるなか、三木助師匠は糊のきいた浴衣の上にカッコよく羽織をはおっている。ぼくは木久八兄とふたりで師匠の背中を支えて布団からおこしました。

「フー、ウー」と師匠が大きく吐息をするたび、緊張が走ります。でも、人間そんなに注文通り死ねるわけありません。しばらく沈黙が続いたあとに、志ん生師匠がポツリといいました。

「なかなか死ねないねぇ」

高座と同じ口調のそのひと言で三木助師匠も苦笑い。その日はそれで、お開きになりました。

そんな集まりがその後も2、3回あって、1週間くらいたった朝、誰もいない寝床で師匠は亡くなりました。

本物の落語に出てくるような、すごいエピソードですね。

木久扇

自分が死ぬところまでおもしろくしようとするんですから、落語家というのはすごい職業だと思いましたよ。

三木助師匠が亡くなったあと、ぼくはふたり目の師匠、八代目林家正蔵師匠のところにお世話になることになりました。

正蔵師匠はとても律儀な方で、先代の林家三平師匠が亡くなったあと、一代限りという約束で名乗っていた「正蔵」の名前を海老名家にお返しして、昭和57(1982)年に86歳で亡くなるまでの最後の1年間は「彦六」を名乗っていました。

この師匠の生涯の閉じ方というのも、また見事なものでした。

師匠は家族も弟子も知らないうちに、献体やアイバンクの手続きをしていたんです。目は慶応義塾大学病院、遺体は東京医科歯科大学に持っていかれ、通夜も葬式もありませんでした。

「俺に何があっても葬式などするな。死んだ人間が生きてる人間を走らすのはもったいない」というのが師匠の遺言だったんです。

そして、その分の費用を弟子ひとり一人に30万円ずつ、渡してくださったんです。

その話を聞いて、ぼくもご長女のところへ「まだもらってないんですけど」と催促に行きました。すると、「木久蔵と紙切りの正楽は、売れてるからあげなくていい」と師匠に言われていたそうです。遺言なら仕方ないとあきらめました。

三木助師匠も、彦六師匠もまさに見事な亡くなり方ですね。ところで、木久扇さん自身の理想はいかがですか?

木久扇

できれば真似したいのが、五代目柳家小さん師匠の亡くなり方です。平成14(2002)年に87歳で亡くなった師匠は晩年、病気で高座から退いていましたけど、まだまだお元気で食欲も旺盛でした。

前の晩には大好きなお寿司屋さんからちらし寿司の出前をとって、お腹いっぱい食べたそうです。それで「明日はいなり寿司が食べたい」と言ってお休みになった。翌朝、なかなか起きてこないからご家族が見にいったら、亡くなってたんです。

そんな風に「すーっ」といなくなるような去り際がいいなと思いますね。

おかみさんに「あら、死んでたの? だったら起きてくるわけないわね」なんて言われて、最後に笑いをとれたら本望ですよ(笑)。

「笑点」卒業後の最新著書『木久扇の昭和芸能史』は絶賛発売中!

- 林家木久扇 著

- 林家たけ平 聞き手

- 出版社:草思社

- 発売日:2024年11月25日

- 定価:2,200円(税込)

人気番組『笑点』卒業後、初めて語る秘話、エピソード満載の人物交遊録!

昭和の芸能史に詳しい林家たけ平が聞き手として、林家木久扇にインタビューした傑作本。

エノケン、ロッパ、シミキン、トニー谷、堺駿二、てんぷくトリオの三波伸介、コント55号の坂上二郎、横山やすし、そのほか嵐寛寿郎や片岡千恵蔵といった好きなチャンバラスターなどについて語り尽くす。

そのほか、小学生時代の新聞配達から始まり、映画館のアイスキャンデー売り、観光バスのガイドツアーやキャバレーまわりの話など、本業以外のサイドビジネスにも語られているのが大きな魅力。

「昭和100年」を目前にして往古を振り返る寄す処として本書は格好のガイドブックになるに違いない。

この記事について報告する