田原総一朗・90歳インタビュー!【前編】

「朝まで生テレビ」で死ぬのが僕の理想

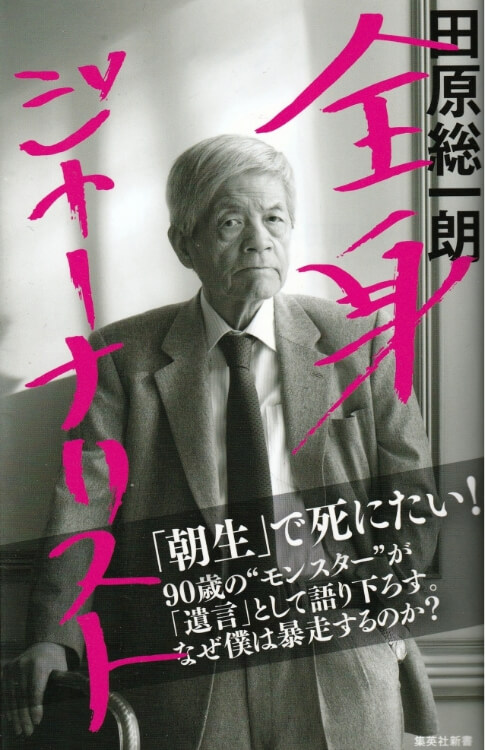

2024年の4月15日の誕生日で90歳の卒寿をむかえた田原総一朗さんが著書『全身ジャーナリスト』(集英社新書)を上梓した。

戦争のまっただなかの世に生まれ、軍国少年期、文学青年期を経て、ジャーナリストになったいきさつからはじまって、「朝まで生テレビ!」、「サンデープロジェクト」などの人気番組を起ちあげ、テレビジャーナリズムの力を大いに発揮して政界に多大な影響を与えてきた軌跡を語るなか、「ある時期、僕は傲慢になっていた」と懺悔する、告白の書でもある。

90歳になっても「生涯現役」を貫くバイタリティの秘密を田原さんは、「自分がやりたいと思うこと、おもしろいと思うことしかやっていないからだ」と語る。このインタビューでは、その秘密をさらに深掘りしていこう。

記事は前編と後編に分けて公開します。

- 田原総一朗(たはら・そういちろう)

1934年、滋賀県に生まれる。1960年、早稲田大学を卒業後、岩波映画製作所に入社。1964年、東京12チャンネル(現・テレビ東京)に開局とともに入社。1977年、フリーに。テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」、「サンデープロジェクト」などでテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。1998年、戦後の放送ジャーナリスト一人を選ぶ城戸又一賞を受賞した。現在「激論!クロスファイア」(BS朝日)、「朝まで生テレビ」(BS朝日)に出演中。

老害、暴走老人と言われても構わない。

僕は死ぬまでジャーナリストだ!

1934年、昭和9年に生まれた田原さんは令和の時代になって、「戦争を知っている最後の世代」になりましたね?

田原

そうです。戦争が始まったのが、小学1年生のとき。彦根城の城下町、滋賀県彦根市元岡町に僕は生まれて、小学5年生の夏休みのさなかに終戦を迎えました。

少年期戦中派とでも言うのかな? 兵隊にとられるわけでもない、かといって日本中が戦争というものにどっぷり首を突っ込んでいく世のなかで幼少期を過ごした世代です。

当然ながら、僕は大人たちの言葉を信じきって育ちました。大人たちが説明する戦争の大義はこうです。

「この戦争は、日本を植民地として征服しようとしているアメリカ・ヨーロッパに対する正義の戦いである。お前たち子どもらも、早く大人になって、天皇陛下の名のもと、戦地に行って名誉の死を遂げなさい」。

その言葉を疑う気持ちは、微塵もありませんでした。海軍兵学校に進んだ従兄弟に憧れて、自分も同じ道に進むんだ、と強く願っていた。

ところが、5年生の夏休みに、天皇陛下による玉音放送がありました。

「堪へ難キヲ堪へ、忍ビ難キヲ忍ビ」とか、「敵ハ残虐ナル爆弾ヲ使用シ」といった言葉は小学生だった僕にも少しは理解できました。けれども、まわりの大人たちの話を聞いても、「戦争はまだ続く」という意見と、「もう戦争は終わった」という意見に二分されていて、本当のところは理解できなかった。

それがお昼前の出来事で、午後になると市内を巡回していた役所の職員がやってきて、メガホン片手にこう言ったんです。

「戦争は終わりました」と。「負けた」ではなく、「終わった」でした。

そのとき、その事実を田原さんはどんな気持ちで受け入れたのですか?

田原

「これで海兵隊になれなくなった」という絶望的な気持ちになって、誰もいない部屋でひたすら泣きました。泣き寝入りというやつだね。目が覚めたら、夜になっていた。

そしたら、窓の外を覗いてびっくりしました。明るいんです。前日まで、空襲対応の灯火統制で真っ暗だった街のあちこちの電灯が煌々と光をはなっていた。その光が「もう死ななくていいんだ」ということを気づかせてくれました。

やがて二学期になって学校が始まった。すると教師たちは戦争について、「実はあの戦争は侵略戦争だった。絶対にやってはいけない、悪い戦争だった」と説明し始めたのです。そして、これまで教えたことは間違いだったということで、教科書に墨を入れさせられました。

これで僕は、教師たち、大人たちの言うことが信じられなくなった。戦争を境にして、言うことが180度変わったわけですから。ラジオも新聞も信用できない。国の言うことも信用できないと思うようになった。

高校に入学して1年目の1950年6月に起こった朝鮮戦争のときも、同じことが起こりました。教師と議論する機会があって、僕が「戦争はよくない。反対だ」と意見を述べると、「馬鹿野郎。お前はいつから共産主義者になったんだ」と怒鳴られた。それまで一貫して戦争反対を主張していた政党は、共産党しかなかったからです。

僕は心底がっかりしました。戦争反対に共産主義も何もないだろう。「今度戦争が起こりそうなとき、体を張って阻止しなさい」と言っていた大人が、また意見を変えたのです。彼らは僕を二度、裏切ったわけです。

強烈な体験ですね。でも、その体験は、田原さんがジャーナリストを志すきっかけになったのですね?

田原

僕には、ジャーナリストとして守るべき3つの原則があります。

ひとつは、日本に二度と戦争を起こさせないこと。

ふたつは、言論の自由を守り抜くこと。

みっつは、野党をもっと強くして、日本の民主主義を強靭にすること。

最近、田原はいつまでテレビで偉そうにしているんだとか、老害だ、後進に道をゆずるべきだという意見をよく耳にするけど、僕にとってジャーナリズムは終わりのない仕事なんです。時代の変化を敏感に感じとって、その変化がどこから来るのか、どの方向に向かっていくのかを見極めていかなくてはならない。戦争を知る最後の世代として、時代の変化を真摯に、執拗に追い続けることが僕の使命なんです。

テレビ東京時代、2回も警察にパクられたけど、

クビにはならなかった。

田原さんのジャーナリストとしての第一歩は、決して順調なものではなかったようですね?

田原

大学を卒業して、朝日新聞、NHK、東京放送(現・TBS)、日本教育テレビ(現・テレビ朝日)、北海道放送など、メディアの入社試験を受けたけど、全部落ちました。

だけど、結果的にはそれでよかったと思っています。もし、大手メディアに就職していたら、望まない仕事でも何とかこなして、定年退職まで会社にしがみつこうとしていたでしょうから。

岩波映画という会社に拾われて、その後、たどりついたのが開局したばかりの東京12チャンネル(現・テレビ東京)です。

今のテレビ東京はいい会社ですが、僕が入ったころの東京12チャンネルは「テレビ番外地」と呼ばれたインディーズ局でした。番組にスポンサーがつかないから制作費はキー局の3分の1しかない。そんな状態だから、どうにかスポンサーを見つけてきて番組を作っても、誰も見てくれない。安い制作費、非力なスポンサー、低視聴率の三重苦です。

仕方がないから、大手メディアがやらないような危ない番組を作るしかなかった。学生運動、アングラ演劇、ヤクザ、犯罪者といった過激な題材をもとにして、ときにはヤラセもいとわない手法で人間のぶつかりあいを描く。そんな過激なドキュメンタリー番組を作っていった。

その番組が、そこそこの視聴率をあげていたから、会社も文句は言いませんでした。その証拠に、僕は警察に2回もパクられているんだけど、クビにはなりませんでした。

浅草キッドの水道橋博士は、この時代の田原さんの活躍を指して、「日本初のAV男優」と評していますね?

田原

そう、全共闘くずれのヒッピーたちが大勢集まって、裸で結婚式をやるというので取材に行ったんです。条件は、スタッフも裸で参加しろということ。撮影が始まると、ディレクターの僕にも参加を迫ってきたので花嫁のひとりとセックスをしたんです。

会議とか、飲み会とか、いわゆる会社付き合いを一切せずに番組作りに集中して情熱をつぎこみました。おかげで出世には縁がなく、最後まで平社員でしたけど、このときの経験は僕にとって、貴重な経験になりました。

「原発」、「電通」など世のなかのタブーに

恐れることなく斬り込んだ

1977年、田原さんは12年間勤めたテレビ東京を退社しますが、どんな理由があったのですか?

田原

簡単に言うと、クビになったんです。

きっかけは『展望』という月刊誌に、後に『原子力戦争』(筑摩書房)という本になる記事の連載を始めたことでした。原子力船むつの放射線漏れ事故を契機に原発反対運動が起こって、それを取材するうち、アンチ原発だけでなく、原発を推進する運動もあることに気づいたんです。取材を進めるうち、大手広告代理店が仕切り役になって、反原発の住民運動に対抗するCR(コマーシャル・リレーション)作戦を展開していることがわかってきて、そのことを誌面で暴露しました。

その大手広告代理店というのは、電通です。このとき、電通の強大な力を思い知らされました。「こんなことを書いているヤツがいるテレビ局にはスポンサーをやらないぞ」と電通が圧力をかけてきた結果、上司である部長が血相を変えてやってきて「連載をやめるか、会社を辞めるか、早急に選べ」という選択を迫ってきたからです。返事を延ばしていると、僕への監督不行き届きという理由で部長や局長をはじめ、経営陣までもが譴責処分になってしまい、ついには会社を辞めざるを得なくなりました。

とんでもないタブーに手をつけてしまったわけですね。しかし、田原さんのすごいところは、それをきっかけに電通を徹底的に取材した『電通』(朝日新聞社)という本を書いてしまうところですね。

田原

会社をクビになったことは僕にとって、必ずしも悪いことばかりではありませんでした。というのも、この一件を契機にして「電通に矢を向けたとんでもないヤツがいる」というウワサが広まって、たくさんの仕事が僕のところに舞い込んできたからです。

ただ、「電通のことを書きたい」と言うと、僕に声をかけてきた大手出版社のすべてが尻込みして「ノー」と言ってきた。そこで僕はまた、電通の力の大きさを思い知るわけです。そんななか、ようやくゴーサインを出してくれたのが朝日新聞社で、『週刊朝日』で連載をさせてくれることになりました。

もちろん、朝日でも容易に事は進みませんでした。連載の1回目の原稿を送ったら、編集部に「書き直してくれ」と言われた。例によって、電通からクレームが入ったんですね。

そこで僕は、親しい友人に当時の電通の広報担当の専務の木暮剛平さんを紹介してもらって、会いに行くことにしました。木暮さんは、後に電通の社長、会長になった人です。

僕は、木暮さんに面と向かってこう言いました。

「別に電通をつぶそうと思ってるんじゃない。電通という組織の真の姿を世のなかに知らせたい。それが言論の自由を守る民主主義国家、日本のあるべき姿だ。電通は、言論の自由に反対なのか」と。

1時間くらいかけて、そう説明した。すると木暮さんは偉いもので、最後には僕の言うことを理解して、「田原さん、どうぞ自由に書いてください」と太鼓判を押してくれました。その瞬間、電通がタブーではなくなったのです。

木暮さんは、電通内部の取材に協力してくれただけでなく、資料やデータも提供してくれました。電通は、テレビや新聞、雑誌の広告取りをするだけの事業ではやっていけないという問題意識を持っていて、広告の世界だけでなく、政界、財界、芸能界など、日本社会のあらゆる分野に入り込んで強大な力を身につけてきたという経緯がある。

その背景には、「日本の社会をよりよいものにしよう」という理念があった。だからこそ、木暮さんは電通の実態を世に知らしめることを認めてくれたんですね。今の電通にあるかはわからないけど、当時の電通には立派な理念があった。それは確かです。

「終電で来て、始発で帰る」のが

低予算の深夜番組「朝生」のコンセプトだった。

1987年、当時53歳だった田原さんは「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系)の番組を起ちあげて討論の司会進行をつとめます。どんなきっかけがあったのですか?

田原

当時、テレビの深夜放送というのは新しいスポンサーがついたり、視聴率を稼げるものではないと考えられていて、どのテレビ局でも、昼間の番組の再放送や古い映画を流すことでお茶を濁していました。

そんななか、フジテレビが「オールナイトフジ」という若い人向けのお色気番組で当てて、各局とも「深夜シフト」に備えて新番組を作ろうという気運が高まったんです。そこで、テレビ朝日の編成局長の相談を受けて、僕が提案したのが「朝生」の企画でした。

とはいえ、深夜放送には依然として大きな制約がありました。ひとつは、制作費が安いためにギャラの高い有名タレントは呼べないということ。もうひとつは、終電が過ぎた時間帯に出演者を帰すこともできないということ。なぜなら高いハイヤー代を払わねばなければならないから。

「朝生」の企画は、このふたつの制約をクリアするものでした。文化人や政治家、メディア関係者なら高いギャラを払うことはない。朝までぶっ続けの生放送にすれば、終電で来てもらい、始発で帰ってもらえる。

討論のテーマは、他局が怖がって取りあげないような重いテーマを選ぶ。そうすれば話題になって視聴率も稼げる。こういう発想は、「テレビ番外地」の東京12チャンネル時代の経験から出てきたものです。

司会進行役である僕の役目は、パネラーに本音を言わすこと。中途半端な言い訳やタテマエ論はいらない。発言が生ぬるければ、「本当のところはどうなんだ」と途中でそれをさえぎって挑発して、本音を引き出す。それが討論に臨む、僕のスタンスになりました。

僕は、全精力こめて、番組作りに取り組みました。いつしかこの番組は僕にとって、ライフワークになっていきました。

だから、僕は「どんなふうに死にたい?」と聞かれたとき、「『朝生』で死にたい」と80歳を過ぎたころから答えています。議論が進むなか、いつの間にか田原が静かになっているのに誰かが気づく。体をゆすってみると、すでに死んでいた──。そんな最期が僕の理想です。プロデューサーには、「せめて放送中ではなく、放送が終わって『お疲れさま』とみんなにあいさつした後で逝ってもらえませんか」と言われましたけどね(笑)。

人気番組「サンプロ」打ち切りで

初めて自分の傲慢さに気づいた

「朝生」の開始から2年後の1989年には、「サンデープロジェクト」(テレビ朝日系)がスタートします。これも田原さんにとっては重要な番組でしたよね?

田原

もちろんです。テレビジャーナリズムの道を究めるにあたって、大きな武器になりました。「朝生」が、集団での討論番組なのに比べて、「サンプロ」はテーマごとの専門家や政治家を呼んでギリギリのインタビューをするという時事報道番組です。

「サンプロ」の功績は何かと問われたら、僕はお茶の間に民主主義を持ち込んだことだと言いたい。政治は永田町の密室でやりとりされ、動いていくと誰もが思っていたことを、政治家本人に本音を語らせることで覆していった。その結果、「サンプロ」は時の首相も含めて多くの政治家が出演したがる、かつ視聴率も稼げるドル箱番組になっていったのです。

絶頂期には「田原の発言で月曜からの政治が変わる」と自民党の幹部から言われるほど、番組の放送内容が政治に影響を与えることもありました。海部俊樹さん、宮澤喜一さん、橋本龍太郎さんの3人の首相が退陣したのは、「サンプロ」での発言が一因だったと言われています。

その渦中にいた僕のことを今、ふり返ってみると、「自分が国を動かしている」という驕りや錯覚があったことは否めないでしょう。

娘の眞理は、姉の綾子とともにスケジュールや仕事の調整や身のまわりの世話をしてくれたり、僕に率直な意見をしてくれるご意見番でもありますが、彼女に言わせると「あのときのパパは、傲慢で怒りっぽくて嫌な人だった」そうです。

そのことに気づかされたのは、2010年に21年続いた「サンプロ」が突如、打ち切りになったことがきっかけでした。大きなショックを受けたし、それまでの自分を大いに反省したものです。

以後、首相に意見があるときは、会って直接進言するように態度を改めました。テレビで追いつめて首相を失脚させても、日本は決してよくならない。これまでのジャーナリスト生活で学んだこと、聞いたことを伝えて、日本社会をよいものにする手助けをしたい。そういう純粋な気持ちで政治家と接することを心掛けるようになったのです。

「朝生」継続によって、

自分の死期を延ばすことができた

ところで、田原さんのライフワークである「朝まで生テレビ!」は、2024年11月から放送局をBS朝日に移し、深夜ではなく19時から21時までの「夜まで生放送」の体制で再スタートすることになりましたが、どんな経緯があったのですか?

田原

テレビ朝日の幹部から「お話があります」とお呼びがかかって、「ひょっとして番組終了のお達しか?」という嫌な予感とともに出向いていったんです。

「田原さんもお年ですから、深夜はかなりのご負担でしょう」と切り出されて、やっぱり来たかと思いました。ところが、「この番組を大事に思っているのは、田原さんだけじゃないんですよ。時間帯や放送媒体を変えたとしても、この番組が続けられるようにしていきませんか」と提案された。

90歳の僕に朝生を続けさせてくれるとは誠にありがたいです。

放映時間で言えば、「朝まで生」ではなく、「夜まで生」になったけど、タイトルはそのままにして、続けさせてもらえることになった。

そういうわけで、「『朝生』で死ぬ」という理想の最期は、僕のなかでまだ継続中です。「お話があります」と言われたときは、「もし年内に番組が終わるということになれば、早く死ぬ準備をしなければならないな」なんて家族に冗談を言っていたものですが、そうせずに済んだのは僕にとって、とてもありがたいことでした。

とても楽しいお話、ありがとうございます。後編のインタビューでは、70歳のときに死別した2番目の妻の節子さんとの別れ、2023年1月からYouTuberとしてデビューしたことなどについて、話をうかがっていきたいと思います。

後編記事はこちら→ 田原総一朗インタビュー!【後編】 僕が90歳まで生きてこれたのは、仕事のおかげ

田原総一朗、90歳の遺言

『全身ジャーナリスト』好評発売中!

- 著者:田原総一朗

- 出版社:集英社

- 発売日:2024年4月17日

- 定価:1,210円(税込)

最高齢にして最前線にいる稀代のジャーナリスト、田原総一朗。

長寿番組「朝まで生テレビ!」での言動は毎度注目され、世代を問わずバズることもしばしば。

「モンスター」と呼ばれながらも、毎日のように政治家を直撃し、若者と議論する。

そんな舌鋒の衰えないスーパー老人が世に問う遺言的オーラルヒストリー。

その貪欲すぎる「知りたい、聞きたい、伝えたい」魂はどこからくるのか。

いまだから明かせる、あの政治事件の真相、重要人物の素顔、社会問題の裏側、マスコミの課題を、自身の激動の半生とともに語り尽くす。

これからの日本のあり方を見据えるうえでも欠かせない一冊!

この記事について報告する