万葉学者・上野誠に聞く【後編】

変転する日本の葬送文化。「死の外注化」は是か非か?

前編のインタビューでは、知の巨人・折口信夫の思想をたどるとともに、古くから受け継がれてきた日本文化のルーツを知ることの大切さについて語ってくれた万葉学者の上野誠先生。

後編では、自伝的エッセイ『万葉学者、墓をしまい、母を送る』(講談社)で語られている「家族の看取り」について、みずからの死生観などについて話を聞いてみよう。

前編記事はこちら→万葉学者・上野誠に聞く【前編】 日本人の「おもてなし」のルーツは、神と人との関係

- 上野誠(うえの・まこと)

1960年、福岡県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程満期退学。博士(文学)。奈良大学名誉教授。國學院大學教授(特別専任)。『古代日本の文芸空間-万葉挽歌と葬送儀礼』を中心とする業績で第15回上代文学会賞を受賞。『魂の古代学-問いつづける折口信夫』(角川財団学芸賞)、『万葉文化論』など著書多数。オペラ『遣唐使』の脚本も手掛けた。2020年に上梓した自伝的エッセイ『万葉学者、墓をしまい、母を送る』(講談社)では、第68回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞し話題に。万葉文化論の立場から、歴史学・民俗学・考古学などの研究を応用した『万葉集』の新しい読み方を提案している。

昔の葬式には、

膨大な労力とコストがかかった

『万葉学者、墓をしまい、母を送る』は、上野先生が1973(昭和48)年の夏に経験したお祖父さんの死と、2016(平成28)年の冬にお母さんを亡くされた2つの経験を軸にして語られています。まずは、1973年の経験について、教えていただけますか?

上野

当時、私は中学2年生でした。祖父の容体が思わしくないという連絡を受けて、キャンプや海水浴など楽しみにしていた夏休みを返上し、家族とともに自宅のある福岡市を離れて、生まれ故郷の甘木市(現・朝倉市甘木)でひと夏を過ごしたんです。

父母などから伝え聞くに、家族と病院の間でこんなやりとりがあったようです。

「ここは個人病院ですから、いろいろと悪い噂が立っても困ります。家で最期を看取ってはいかがですか?」と。

祖父は末期の肺がんで、意識はほとんどなかったと思います。当時は今のようにホスピスとか、緩和ケアという制度もなかった時代ですから、家族たちも祖父を家で看取ることを当然だと思っていました。

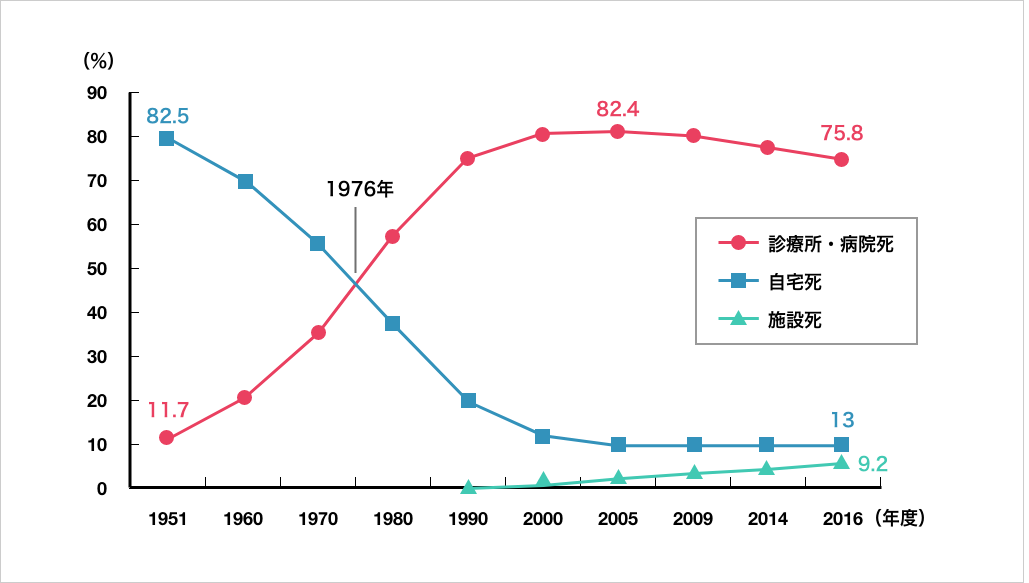

厚労相のデータによると、昭和30年代は自宅で亡くなる人が80%超でしたが、1976(昭和51)年になって自宅で亡くなる人と、病院で亡くなる人の数が半々になったそうです。そこから年々、差が離れていって、2016年には自宅死が13%、病院死が75.8%になっています。 (※図表1)

上野

そうして考えてみると、1973年に亡くなった祖父は、世間でも自宅死がまだほんの少し多かった時代に亡くなったことになりますね。

けれども、今思い返してみても、当時の自宅での看取りは膨大な労力とコストを家族に強いるものでした。

大人用のおむつも普及していなかったので、祖父が退院して亡くなるまでの1カ月弱ほどの期間、祖母手作りの布製のおむつが、物干し台に毎日のようにはためいていた光景を今でも思い出します。

祖父が亡くなると、地縁、血縁のある大人たちが葬儀の準備のために集まってきました。

最初にやってきたのは男衆で、葬儀の予算のやりくりから、参列者の席次に至るまで、細かいことを話し合いながら取り決めていました。

確か、複数の議員が来るからといって、その人の当選回数まで調べて順番を決めていた覚えがあります。

次にやってきた女衆は、みな割烹着姿でやってきました。親類の若い嫁がエプロンを持ってきて、口うるさい小母に咎められて割烹着を買いに行く姿も目撃しました。彼女たちは、家族と親類を中心とした仮通夜と、近隣の人々を招く本通夜、告別式のためにやってくる人たちの食事を黙々とつくっていくのです。

献立は、サトイモと厚揚げとコンニャクの「煮しめ」、「きゅうりの酢の物」、「なすびの塩もみ」の3品で、どれも食あたりが出にくいものでした。提供した量を合計すると、4日間で数百食に及んだのではないでしょうか。

料理の食材の買い出しは女衆が手分けをしてやっていましたが、そのための費用は上野家が負担をします。祖母や父母らは、いつやってくるかわからないこの日のために、1000円札を50枚以上も用意していたといいます。

かつて俳人として活躍した

母も、徐々に老いていった

当時のお葬式は、人手もお金も、かなりの負担だったようですね?

上野

けれども、当時の私は中学2年生の子どもでも大人でもない、中途半端な年齢でしたから、そのことをしっかりと理解できるようになったのは、それからずっと先のこと。祖父の死から43年経った2016(平成28)年の冬、母の死に遭遇し、介護や葬儀などの雑事をみずから経験してからのことでした。

上野先生のお母さんは、どんな方だったのですか?

上野

正岡子規らが創刊した俳句雑誌『ホトトギス』の同人で、俳句の選者になるなど、九州の俳壇ではそれなりに名の通った人で、元気なころには全国を飛びまわって精力的に活動していました。

これは幼いころの記憶ですが、母の前で細雪が「降る」といったところ、細雪は「降る」のではなく、「舞う」ものだと「添削」されたことがあります(笑)。

私は大学進学前には歴史を学びたいという希望を持っていましたが、最終的に古典研究の道を選んだのは、俳人として歌の道を究めようとしていた母の影響も大きかったと思います。

そんな母も、70代後半から体が衰えて、転倒、骨折、手術、入院、リハビリ施設への転院、自宅療養という一連のサイクルをくり返すなか、ひとりでは外出できない体になっていきました。

その間には、祖母と父が亡くなり、ひとり残された母は、兄夫婦と同居して暮らしていました。兄は、長男のつとめとして、母を福岡の自宅に引き取ったのです。

19歳のときに進学のために上京し、その後、奈良で就職して学究生活を謳歌していた私は、母の介護に奔走する兄夫婦に対して協力するポーズを見せ、それなりのことはするけれども、正直なところ、ポーズ以上のことはしていませんでした。

ところが、そんな傍観者のような立場にいられなくなる出来事が起こりました。兄が祖父と同じ肺がんを患い、亡くなったのです

祖父と比べたら、母の葬儀は

非常に簡素なものでした

お母さんの介護を、次男である上野先生が引き受けることになったわけですね?

上野

そうです。亡くなる直前の兄から整理した上野家の財産をあずかり、「俺が死んだらよ、この金でおふくろのことは、おまえがせないかんたいね」と託されていたのです。

それが2008(平成20)年から翌年にかけてのことで、私は50歳を過ぎていました。19歳で進学のために郷里を離れて以来、30数年ぶりに母と同居することになったのです。

住み慣れた福岡の家を離れるのを嫌がる母をなだめすかしながら、奈良の自宅に招いたんですが、それから母が亡くなるまでの7年間で、いろいろな話をしました。祖父の死のことをくわしく語ることができるのは、このときの母との会話があったからです。

ですから、そんな母が何回目かに転院した病院で亡くなったとき、悲しくはあったけれど、ほっとしたのも事実です。骨折と誤嚥性肺炎で病院と介護施設の入退院をくり返すたび、母はどんどん小さくなっていきましたし、これ以上、介護生活が続けば私も妻ももたないだろうと思っていましたから。

母の葬儀については、葬儀社に頼んで簡素な家族葬にすることにしました。亡くなったときに母は94歳でしたが、家外での活動は80代前半で終わっており、存命の友人たちも葬儀に出席できる状態ではないと判断したからです。

通夜は、仮通夜も本通夜もなく一夜のみにして、翌日に告別式をおこないました。参集者は、家族や親類を除けば、母の入院にお世話になった友人2人、見舞いを頼んだアルバイトの学生6人くらいで15名ほどでした。

43年前の祖父の葬儀と比べたら、拍子抜けするほど簡素な葬式でした。病院、介護施設、葬儀社などによる「死の外注化」が進んで、家族の負担は最小限に軽減されていたのです。

1973年に経験した

初めての「湯灌」

昔の人が持っていた、地縁、血縁といったネットワークを失った現代人にとって、「死の外注化」は避けられないことでしょうね?

上野

実際、私がそのことについて驚くとともに、おもしろく思ったことがあります。それは、葬儀の際の「湯灌(ゆかん)」についてです。

「湯灌」とは、納棺する前に遺体を清めること。祖父が亡くなった当時、湯灌は妻と娘がおこなうのが郷里のしきたりになっていました。仮通夜が終わった翌日の早朝、私は母に呼ばれて祖母とそれを手伝わされたのです。男衆のなかでも中学2年生の私は最年少でしたから、正式な男衆に見られていなかったのでしょう。

祖母から背中にバスタオルをかけられ、祖父の遺体を背負って座敷から風呂場まで行き来するのが私に与えられた任務でした。途中、祖父の右手がだらりと下がり、私の頬を撫でたときは、震えあがるような思いがしたのを今でもはっきり覚えています。

ですから、風呂場について、祖母と母がまるで赤ちゃんに接するかのように話しかけながら祖父の体を洗っている間、私は脱衣所で体を固くして立ちつくすばかりでした。

不思議だったのは、祖父を新しい浴衣に着替えさせたあと、それまで着ていた寝間着をさっと水洗いし、水を注いだバケツに入れたことです。聞けば、四十九日の法事がすむまでのあいだ、そのまま水につけておくといいます。なぜそんなことをするのかと問うと、あの世に行くとき、人は熱い熱い火焔地獄を通るので、衣を水に浸して丸焼けになるのを防ぐのだということでした。

それから、風呂場をきれいに洗い流したあと、それまで着ていた服を下着から何まですべて脱いで、その3人分の衣服を「焼却」と書かれた袋にひとまとめしました。これも理由を聞くと、母は「穢れているからね」とさらりといいました。

それが、私が初めて経験した「湯灌」でした。

「死の外注化」が進んで

葬儀は驚くほど簡素になった

当時の「湯灌」には、ずいぶんと細かいしきたりがあったんですね?

上野

ひるがえって、母の葬儀のときはどうだったか?

母が亡くなった後、葬儀社に一報の電話を入れると、それほど時間が経たないうちに迎えの車がやってきて、その日の夜の10時には葬儀の内容について、葬儀場の家族室でスタッフの人と打ち合わせをする場がもうけられました。

スタッフが手にしていたのは、携帯型のタブレット端末です。そこには棺、骨壺、遺影写真などの基本プランが列挙されていて、さらに下のほうには追加のオプションサービスが並んでいました。クリックすると基本プランに足した料金が自動的に加算されて、全体の費用が表示されます。

すると、その追加オプションのなかに「ご湯灌」という項目があるのが目に入りました。けっこうな高額なので躊躇していると、「特別編成のチームがおこなうものですから、この価格になっておりますが、サービスを見ていただきますとお値打ちだと思います」と説明されたので、お願いすることにしました。

母の葬儀は家族葬ですから、葬儀場は使わず、家族室内でおこなうことに決めていました。3LDKのマンションくらいのスペースで、キッチンもベットも浴室もある。だから、湯灌のことを考えたときは一瞬、「それなら自分で湯灌しようか」という思いが頭をよぎりましたが、すぐに祖父の湯灌のときの恐ろしさが胸によみがえってきて「自分にはできない」と判断したのです。

そして、その「ご湯灌」の特別編成チームが翌日の夕方、葬儀場の家族室にやってきました。総勢5人。みな、黒いエプロンをして、名札をつけていました。

興味深く観察していると、スタッフたちは遺体が置かれている家族室の座敷にビニールシートを敷き、縦2メートル、横1メートルくらいのジェラルミンの板を組み立てて、大きな弁当箱のような浴槽をつくり始めました。家族室の隣には浴室があったので、湯灌はそこでおこなわれると思っていた私の予想は覆されました。

ホースから流されるお湯で母の体が洗われ始めた途端、私は後方へ退いて、しゃがみこんでしまいました。痩せ細った裸の母を直視できなくなったのです。脂汗がしきりに噴き出してきました。

「最後のお湯だけは、ご親族さまがお流しください」と桶を差し出されたときも、どうしても母のほうに目を向けることができず、目をつむったまま、空の柄杓で湯をかける仕草をするしかありませんでした。

ようやく母のことを直視できるようになったのは、入念な死化粧を終え、入棺されたときです。

そのときふと、湯灌に使ったお湯がタンクに溜められ、スタッフに運び出されているのが目に入ったんです。不思議に思って、「ここで流していけばいいのに、どうして持ち帰られるのですか?」と聞くと、「ご遺体を洗ったお湯は、ご依頼先では流してはいけない規則がありますので」という答えが返ってきました。

祖父の湯灌のとき、母が私にした「穢れているから」というような説明ではありませんでした。

昔には昔の、

現代には現代の葬儀の形があっていい

1973(昭和48)年夏に経験したお祖父さんの葬儀と、2016(平成28)年の冬のお母さんの葬儀を比較したとき、上野先生はどんなことを考えますか?

上野

祖父の死は、最後のラストランを多くの地縁、血縁のネットワークに伴走され、飛行機がソフトランニングして着地をするような、静かで穏やかな最期だったと思います。

死んだ後も、男たちは集まって、額をつきあわせて葬儀全般を取り仕切り、女たちは4日間で数百食の食事をつくる割烹着軍団となり、時間もお金も惜しまず、死者に奉仕しました。儀礼は、代々伝わってきたやり方でしっかりとおこなわれ、みなが心をひとつにして死者を見送っていました。そういう豊かな葬礼の文化が、昭和の終わりころの故郷には、まだ残っていたんですね。

だからといって、私は「昔のほうがよかった」とか、「昔に還れ」などとは考えていません。昔のような地縁、血縁のネットワークを失った社会で生きている現代人に、膨大な労力とコストを必要とする儀礼を取り戻せというのは不条理な意見です。自分が経験したことを振り返ってみても、それは自明なことです。

実際のところ、世間では火葬だけで済ます直葬や、多くの人を呼ばない家族葬のニーズが増えているといいますが、それは、当然のことだと私は思います。

けれども、死んだ人との別れの場として、悲しみを癒やす場としての葬儀の意義は、まだ確実に残されていると思います。なぜなら、葬儀というものの意義は、死んだ人のためにおこなう側面と、残された人のためにおこなう側面があるからです。

私の母の葬儀は、「死の外注化」に頼りきった葬儀になりましたが、ひとつだけオリジナルの演出を試みました。生花や造花のかわりに、通夜に集まってくれた人たちに折り紙を折ってもらい、遺体の前に飾ったのです。そして、出棺のときにそれを棺に入れました。

顔見知りの人たちが母のことを思いながら折り紙を折っている姿を、母に見せたいと思ったのです。やはり、千羽鶴との連想から、鶴を折る人が多かったですが、なかには尾翼のついたロケットを折る人がいて、「どうやって折るの?」と聞かれて教えている光景がありました。

そのとき私は、「ああ、ここで初めてロケットの折り紙を覚えた人は、これから先、ロケットの折り紙を折る機会があるたび、母のことを思い出してくれるんじゃないだろうか」と、しみじみとした思いがしました。

そんな風に、昔には昔の、現代には現代の葬儀の形があって、それでいいんだと私は思います。

今を真剣に生きること、

それが私にとっての元気の素

こんな質問をすると縁起が悪いようで気が引けますが、上野先生はご自身の葬儀をどんな風にしてもらいたいと思っていますか?

上野

いつも周囲にいっているのは、「無理をせんでもいい」ということ。

弟子たちには、こういっています。

私が死んだことを新聞の訃報欄で知ったり、友人から連絡を受けたりして知ったとしても、無理して葬儀に出る必要はない。遠方に住んでいるのなら、なおのこと、交通費を払ってわざわざ出掛けるに及ばない。

それよりも、近くに私を知る人がいるならば、会ってお茶を飲んだり、お酒を飲んだり、食事などしながら私の思い出話でもしてほしい。

そのとき、私はこの世を去っているとしても、あなたの心のなかによみがえることになる。それが何よりの供養です、と。

家族や親類にも同じことをいっています。それから、「多額のお金がかかるような葬儀は必要ない」とも。

興味深いお話、ありがとうございます。最後に「年をとっても元気に生きるコツ」をアドバイスしていただけますか?

上野

健康について、私は人より恵まれているほうだと思っています。病院に入院したことは1度もないし、3日以上寝込んだこともありません。

でも、もう60歳を過ぎましたから、この健康をいつまでも維持していけるとは思っていません。

ですから、論文1編、本1冊、どんなものを書くときでも、「これが遺稿になったとしても後悔しないようなものを書こう」という覚悟で臨んでいます。文章は、私が死んでもあとに残されますから、それが読まれるたびに私はよみがえるのだと思うと手が抜けません。

そんな風に今を真剣に生きること、それが私にとっての元気の素なのかもしれません。

『折口信夫「まれびと」の発見

おもてなしの日本文化はどこから来たのか?』

- 著者: 折口信夫

- 出版社:幻冬舎

- 発売日:2022年4月27日

- 定価:1,540円(税込)

温故知新、それは歴史を知ること

まれびと、姿の見えない神さま、ご先祖さまを知ることが、

自らの足元を見つめることになる

折口信夫没後70年――今読みたい教養の書

古典学者、民俗学者、歌人として全国を旅し、

日本人の魂のありようを見つめ直した知の巨人

目次

- 第一章 神と人との関係こそ文化だ

- 他界への憧れ

- 日本の踊りは宗教のみなもと

- 「やしろ」とは何か ほか

- 第二章 いのちのみちしるべ

- 「たま」と「たましい」

- 魂と肉体

- 「消える言葉」と「残す言葉」と ほか

- 第三章 男と女とお客さま

- お客さんが文化をつくる

- 「いはふ」

- 神と神の嫁 ほか

- 第四章 精霊との対決

- 「もののけ」とは何か?

- 「たたり」は神さまのデモ

- かっぱ ほか

- 第五章 年中行事があるからこそ

- ひな祭りと人形

- 魂とお正月

- 月見になぜ花を供えるのか ほか

- 第六章 歌と語りと日本人

- 「かたり」と「うた」と

- 日本の恋歌の特徴

- 俳句と短歌の違い ほか

- 第七章 日本の芸能のかたち

- ものまね

- 「かぶき」とは何か

- 隠者文学 ほか

- 第八章 折口信夫が目指したもの

- 民俗学の目的

- 万葉びと

- もうこれ以上、日本を悪くしてはならぬ ほか

この記事について報告する